想知道荆州【当地】聚丙烯腈纤维来图定制厂家产品的独特魅力吗?视频里的产品介绍,比文字更有说服力,一看便知!

以下是:荆州【当地】聚丙烯腈纤维来图定制厂家的图文介绍

金鸿耀工程材料有限公司

金鸿耀工程材料有限公司视科技研发为企业生命力,深谙是人才团队的智慧成就了品牌、品质。为使 荆州聚丙烯网状纤维、产品更趋完美,公司不吝重金聘请一批高级技术顾问和高职称的研究制造人士、高级工程师成立了技术研发中心,用他们的智慧培养员工,加上生产工人孜孜以求的工作态度,注重 荆州聚丙烯网状纤维、每一个生产细节,从而形成了在强势品牌战略中坚不可摧的堡垒。并和众多知名大学建立了良好的产学关系,不断自主创新,保证了新 荆州聚丙烯网状纤维、产品的研发质量和速度。 同时公司可为用户提供项目设计,工艺流程设计,标准和非标准 荆州聚丙烯网状纤维、产品设计及生产。

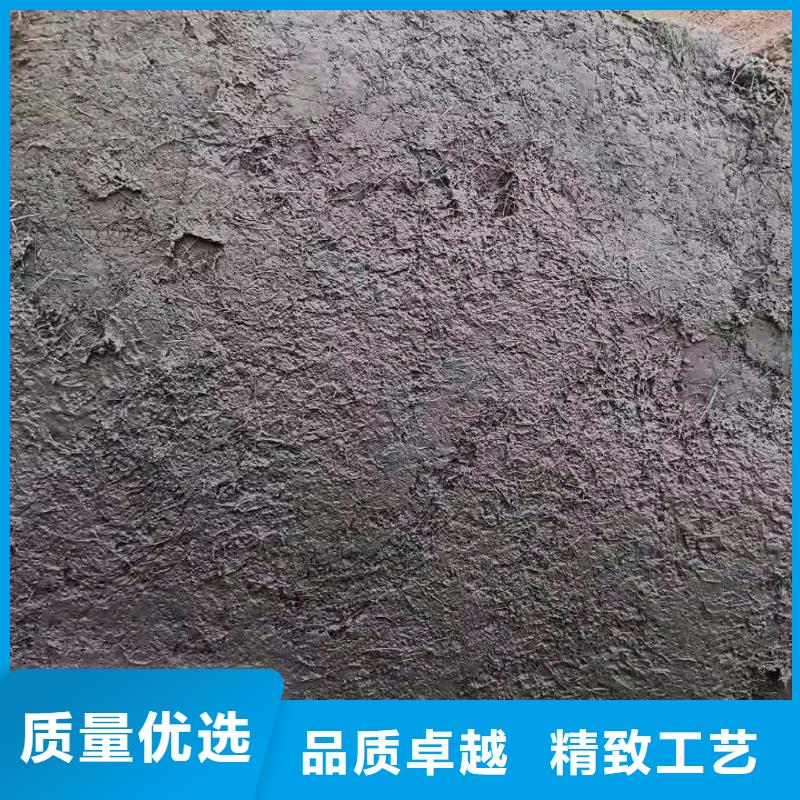

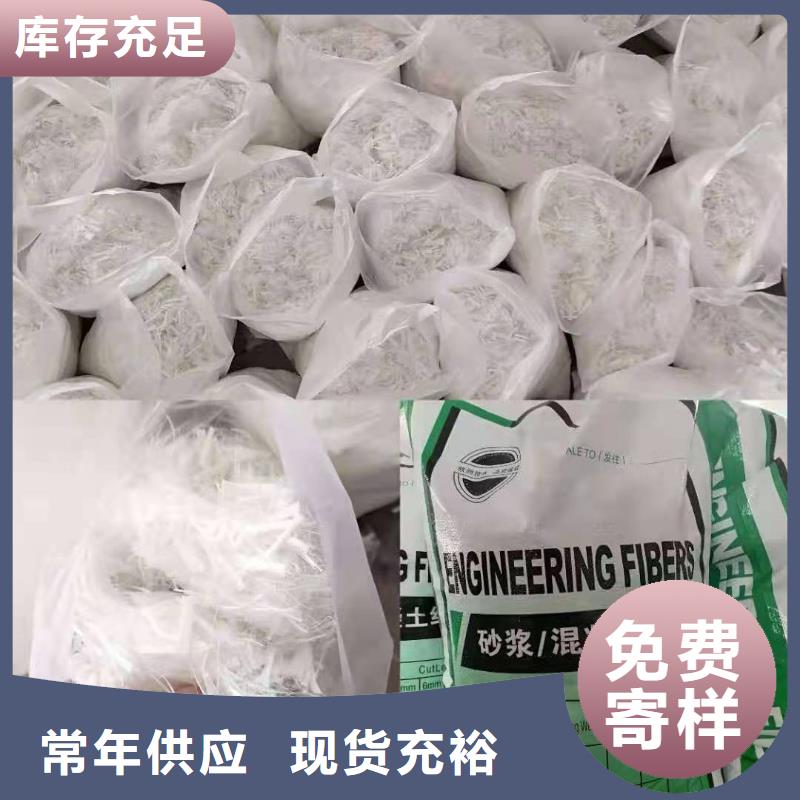

聚丙烯纤维用到多的地方就是混凝土砂浆,将聚丙烯纤维添加到混凝土砂浆中,荆州聚丙烯纤维能够提升混凝土砂浆的柔韧性和抗裂性。 混凝土基体的强度是判断聚丙烯抗裂纤维强度的关键要素之一,聚丙烯纤维的长度与直径比、纤维添加其他工业用品基体后的分布率、基体间是否为高强的黏合强度,这些都是判断聚丙烯纤维强度的要素。 因此,我们要想加强聚丙烯抗裂纤维的强度,就得加强抗裂纤维和基体之间的黏合层度与强度,那样就能预防纤维从混凝土基体中被拉出而影响基体强度。如今应用的聚丙烯纤维是砼伴纤维,聚丙烯纤维较常用种类的原料为聚丙烯树脂,是专门用于水泥混凝土中塑性防开裂纤维,能预防或减小水泥混凝土的初期塑性裂缝,可做为水泥混凝土的“次要加强筋”。针对混凝土什么部位是必需应用聚丙烯纤维的,再加聚丙烯纤维有哪些功效呢? 聚丙烯纤维具备较高的抗拉与抗弯极限強度,尤以韧性提升的波幅为大。通常都是桥梁,或是较为重要的工程部为,在许多建筑工地上,都会应用聚丙烯纤维,再加聚丙烯纤维能够使桥梁的加固型更佳。 为了使聚丙烯纤维在桥梁、工程上充分发挥更大的功效,更加了混凝土工程的坚固性,保护行人的安全,添加聚丙烯纤维是不能少的。聚丙烯纤维想要充分发挥的效果更佳,添加聚丙烯纤维的量也是相当重要的。

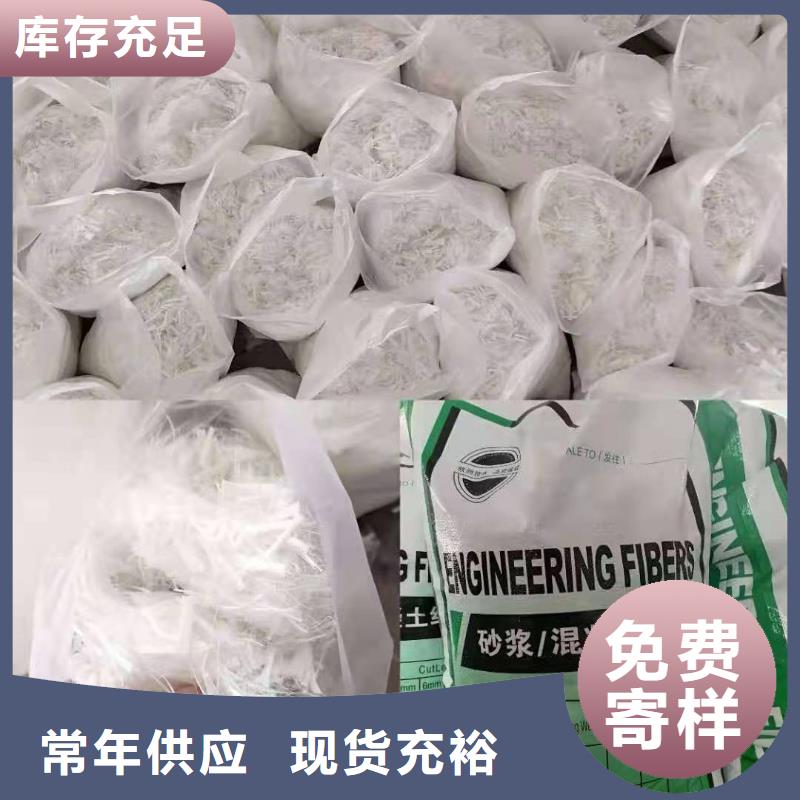

产品简介 聚丙烯是一种结构规整的结晶型聚合物 , 为乳白色、质轻的热塑性塑料 ,密度为 0. 90~0. 91 g/ cm3 ,是现有树脂中轻的一种 。它不溶于水 ,熔点为 165~170 ℃。耐热性能良好 ,在 121~160 ℃连续耐热 。荆州聚丙烯纤维聚丙烯几乎不吸水 ,与大多数化学品 ,如酸 、碱和有机溶剂接触不发生作用 ,物理机械性能良好 。抗拉强度 3. 3 ×10 7~4. 14 ×10 7 Pa ,抗压强度 4. 14 ×10 7~5. 51 ×10 7 Pa ,抗弯曲强度 4. 14 ×10 7~5. 51 ×10 7 Pa ,伸长率 200 %~ 700 % , 洛氏硬度 R85~R110 , 因此赋予聚丙烯较好的加工性能 。聚丙烯可纺 、可塑 、注射 、吹膜 、拉膜以及真空成型等 。热加工体积收缩率为1. 6 %~2. 0 % 。 二、产品特点 聚丙烯纤维可提高混凝土的韧性及抗冲击性能,并有效地阻止裂缝的产生和发展,提高混凝土的抗裂、抗渗、抗冻等耐久性能,它的作用和使用前景已越来越被工程界所认可。荆州聚丙烯纤维 抗裂:掺聚丙烯纤维有效提高因塑性收缩,温度应力,干缩等因素导致的裂缝,0.1%体积掺量抗裂能力提高产95%以上。 抗渗:有效提高抗渗防潮性能,0.1%体积掺量抗渗能力提高矽90%以上。 抗冲击:有效提高抗冲击、抗震能力,0.05%体积掺量锤击测试,初裂及粉碎锤击次数成倍提高。 抗磨:明显提高此抗磨能力,达50-100%,明显减少起尘,鳞状,片状剥落等破损现象。 抗冻融:经25次冻融循环,无分层,抗压强度无降低 耐化学腐蚀 耐火性能提高:加入纤维的砂浆混凝土耐火性能明显提高;当温度高于165℃时,纤维开始融化,当温度继续升高则聚丙烯挥发逸出,并在混凝土中留下相当于纤维所占体积的孔道

聚丙烯纤维的施工应由专业人员进行操作,施工流程中还需要安全小心,合理操作。荆州聚丙烯纤维 1.采用低坍落度、低扩展度混凝土,纤维使用量按0.6千克/m3小包装松散投入料斗,在搅拌机内搅拌时间应适当廷长,便于纤维能在混凝土中均匀分布。 2.准确计量添加PCA泵送剂,根据砂子含水率和含石率(75毫米方孔筛余%)准确调整加水量和砂、石实际添加数量。 3.混凝土泵应调至高压工作段,减小泵送输出量。管线布置应尽量减少弯头,泵出口水平段长度应在10~15毫米较合适,实际泵送压力为22MPa。 4.因为穹顶弧型钢梁在球面上方,梁模板为吊模,浇筑速度受到限制,施工流程比预期廷长,混凝土总量为90m3,费时12小时,混凝土振捣时间一般在3~5秒即可,防止过振拌合物自由流淌。 5.浇筑完成后,即在球冠表层,复盖塑料薄膜、自然养护时保持混凝土表层湿润即可。

扫一扫

扫一扫